In Sicilia crescono funghi spaziali

Basilio Busà e lo Space Team della Sapienza di Roma vogliono creare con i funghi cresciuti o coltivati nella zona dell’Etna un rivoluzionario materiale in grado di proteggere gli astronauti dalle radiazioni dello spazio profondo

Testo di Clara Valenzani da Azione

«Funghi»: una parola che probabilmente fa pensare alla cucina, o al massimo ad Amsterdam e alla Thailandia. Difficile associarla ad una navicella spaziale. Eppure è quello che Basilio Busà, 50 anni da Trecastagni (Catania), sta provando a fare: creare con i funghi cresciuti o coltivati nella zona dell’Etna un rivoluzionario materiale in grado di proteggere gli astronauti dalle radiazioni dello spazio profondo.

Il progetto potrebbe risolvere uno dei problemi a cui gli scienziati non hanno ancora trovato soluzione, ovvero come garantire la sicurezza di chi si avventurerà oltre la Luna; la proposta nasce dalla collaborazione tra il siciliano, odontoiatra votato allo studio della biologia, e lo Space Team della Sapienza di Roma, un gruppo studentesco che si occupa di progetti aerospaziali, arrivato finalista nel 2024 alla competizione internazionale CanSat sovrintesa dalla Nasa.

«Le esplorazioni oltre il largo raggio, quelle che superano i 15mila km dalla Terra e le Fasce di Van Allen, le zone intorno al nostro pianeta, ad oggi non sono fattibili - spiega Basilio - lo spazio profondo ha un tasso di radiazioni ionizzanti così alto che per un essere umano sarebbe come esporsi a radiografie continue, potenti a tal punto da alterare il DNA. Per questo è necessario trovare dei materiali che funzionino da schermo lungo il tragitto». Il biologo mostra un mattone alto 20 cm: è realizzato con il micelio, l’apparato di filamenti simili a radici che genera il fungo. La base è stata creata dalla specie Ganoderma Lucidum o da quella Shiitake. La prima cresce sui castagni etnei, la seconda viene coltivata da Basilio in una cava dismessa usata per l’estrazione di materiale vulcanico; entrambi i funghi sono di origine orientale e noti per le loro proprietà officinali. I test hanno dimostrato che il blocchetto è in grado di proteggere da una serie di raggi, compresi quelli X.

Edoardo Malatesta, team leader 23enne dello Space Team, conferma: «La sfida principale è ridurre lo spessore del prodotto finale, ma il micelio, quando è ancora vivo e mantiene la sua parte acquosa, scherma dalle radiazioni. Anche la Nasa sta portando avanti studi analoghi per trovare un’alternativa agli elementi attualmente usati: piombo, tungsteno, alluminio. Hanno pensato a dei gusci esterni alle navicelle riempiti d’acqua, ma sarebbero complicati da gestire». Il tema principale è quindi arrivare ad avere un materiale sottile, leggero e resistente; una sottostruttura che compatti e stabilizzi il micelio, rendendolo efficace. «Con Basilio stiamo portando avanti diverse linee di ricerca - prosegue Edoardo - Il prossimo test avverrà sul prototipo di un’ala di aereo di circa un metro e mezzo, costruita con un biomateriale composito in cui al micelio abbiamo affiancato una fibra di carbonio e una struttura in titanio. Più il materiale è fine e durevole, più aumenta il ventaglio delle future applicazioni, andando ad esempio ad includere protezioni per satelliti e rover, spesso danneggiati dalle tempeste di sabbia. È importante investire nello spazio: ora abbiamo una nuova generazione di astronauti italiani (Cristoforetti, Parmitano, Nespoli) e non dobbiamo perdere il posto guadagnato durante le missioni spaziali».

Il micelio può essere un alleato fondamentale: è versatile e cresce nello stampo desiderato, anche su dimensioni molto estese e intrecciato ad altri elementi che ne migliorano la robustezza. L’importante è che, fino al momento in cui si deciderà di essiccarlo per ottenere un prodotto più compatto, lo si nutra per non farlo morire. Ma cosa mangia un micelio? Legno e cellulosa; e qui ricompare la Sicilia: Basilio utilizza come nutrimento per le coltivazioni fungine i residui della lavorazione dei castagni locali, alberi antichi e imponenti che ombreggiano le pendici dell’Etna. In questo modo, inoltre, si evita di bruciare gli scarti non utilizzati per la produzione di mobili o parti della casa, diminuendo l’impronta del carbonio.

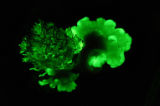

Un’altra linea di ricerca è quella sulla bioluminescenza o, dice Basilio, sull’«illuminare con esseri viventi»: in tutto il mondo esistono infatti oltre 70 specie di funghi luminosi. «Il meccanismo funziona come quello di una lucciola: viene prodotta luciferina, una sostanza che attraverso reazioni chimiche rilascia energia in forma di luce finché il fungo sopravvive. Non sappiamo ancora perché questo avvenga, forse è semplicemente una condizione relativa all’esistenza dell’organismo, così come gli umani producono calore». Nel suo laboratorio, il ricercatore analizza alcuni ceppi a lento crescimento del Nord America (Panellus Stipticus) che emettono luce per quattro, cinque mesi di seguito, senza richiedere alcun apporto nutriente. Una condizione unica: «In Sicilia abbiamo un fungo simile, ma illumina solo per una settimana».

Luminosi o no, funghi e micelio - una volta finalizzata la fase test del progetto aerospaziale, che durerà almeno per tutto il 2025 - potrebbero essere utilizzati in molti modi. Le potenzialità sono già state riconosciute dall’Agenzia Spaziale Europea, che ha proposto a Basilio e ai ragazzi dello Space Team un gemellaggio con un laboratorio californiano di biologia e ingegneria spaziale, oltre a una proposta economica per una fondazione di ricerca a Catania promossa da Eht (ente che studia le tecnologie innovative). Tra le applicazioni che potremmo vedere in futuro ci sono i «cappotti» riadattati come materiale isolante per le case, le protezioni per gli oggetti fragili come le bottiglie di vino, l’impiego come componenti di pale eoliche o piccole turbine. Alla fine, come commenta Basilio, «bisogna anche rimanere coi piedi per terra: la ricerca deve mirare in alto, ma se emergono opportunità per la vita di tutti i giorni, meglio. Sarebbe bello produrre contenitori per le uova con il micelio… però con quelli, mi sa che non si cambia il mondo».